「哲学対話」は、100人のファシリテーターがいれば、100通りの哲学対話があります。いくつかの哲学対話に参加してみて、その違いに驚いた経験を持つ人もいるでしょう。

それだけ多様な哲学対話が存在すると、いざ自分が哲学対話を始めたいとき、どのようなスタイルで始めればよいか迷ってしまうという人も多いはずです。

この記事では、哲学対話の分類に対応する形で、ファシリテーターとしての役割や注意点について解説します。これから哲学対話を始めたい方や自分のスタイルに迷っている実践者の方に少しでも役に立てればと思います。

※本記事では本質観取に限らず哲学対話全般の話をしています。

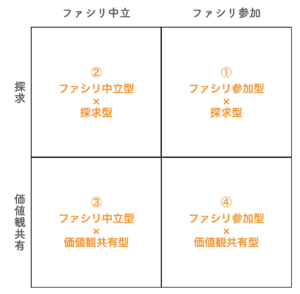

哲学対話の類型

ファシリテーター次第でどのような哲学対話になるかは変わります。正しいファシリテーターの定義は存在しません。「開催者が目指したい哲学対話の在り方」「ファシリテーター個人の特性(得意・不得意)」に合わせてファシリテーターの振る舞いを考える必要があります。

わかりやすく整理するために、一般的な哲学対話を二つの軸で分類してみます。(哲学対話は様々な軸で分類できます。好きな方法で分類して、それぞれどのようなファシリテートをすべきかを考えてみるのも楽しいです。)

一つ目の軸が「ファシリテーターの中立性」、二つ目が「探求 – 価値観共有」です。まず、この分類で自分の実現したい哲学対話がどの位置にあるかを考えてみましょう。どこに位置するかによってファシリテーターとしての振る舞いも考える必要があります。

(ちなみに、私は圧倒的に領域①(ファシリ参加型×探求型)です)

哲学対話の4分類

ファシリテーターは中立的であるべきか?対話に参加すべきか?

哲学対話の実践者の中には、「ファシリテーターは中立的であるべき」と考える人もいます。ビジネスの場でも、ファシリテーターは「潤滑油」であることが理想的とされます。つまり、対話や議論を活性化させるのがファシリテーターの役割であり、ファシリテーターは積極的に介入すべきではないという考え方が前提にあります。

一方で、ファシリテーターの中には自分も一人の参加者として積極的に意見を述べる人もいます。私もそのタイプです。このタイプの人は、哲学対話を開催する動機が、自分がテーマについて考えたい場合や、哲学的な探究を楽しみたい場合であることが多いようです。

人がファシリテーターを務めている以上、完全に中立であることは不可能という考え方もあります。(これ自体が哲学対話のテーマになりそうな論点です)

どちらが正しいということはありません。すべてが正当なアプローチだと思いますが、注意すべき点はそれぞれ存在します。

ファシリテーターは”潤滑油”

中立性を重視する場合、対話の方向性が曖昧になり、対話自体が迷走するリスクが大きくなることがあります。

ファシリテーターの重要な役割の一つに、問いの方向性を規定することがあります。問いの方向性を定めることは、他の問いを捨てることを意味する場合もあり、中立性の原則と衝突することがあります。そのため、最も中立性を重視するファシリテーターは、問いは場の関心に身を任せていれば自然に決まるものであって、そこにファシリテーターが過度に干渉すべきではないという考えを持っています。

中立性によって「場の意思」が尊重されますが、「場の意思」は必ずしも「皆が考えたいこと」を意味するわけではないことに注意する必要があります。実際、「考える」段階に達しないまま、単なる意見交換会に終始する場合もあります。また、押しの強い参加者に押し切られて考えたくない問いを考えることになったり、少数派の問いが無視されたりすることもあります。

私の個人的な意見としては、中立性を重視する場合でも、哲学対話が哲学対話として機能する最低限の交通整理は行うべきだと思います。

ファシリテーターも意見を言いたい

「ファシリテーターも一人の参加者」という考えにもリスクが存在します。ファシリテーターが独裁的になってしまうというリスクです。

このタイプのファシリテーターが特に意識すべきは、「哲学対話の場ではファシリテーターの権限が最も大きくなる」という点です。ファシリテーターが積極的に発言する場合、自然とその発言量が他の参加者よりも多くなりがちです。

問いの方向性の決定権においても影響を及ぼすことになります。ファシリテーターが「〇〇という意見について深く掘り下げてみましょう」と提案すると、参加者はその問いに対して考えざるを得なくなります。

とはいえ、権限の大きさについて慎重になりすぎるとファシリテーター自身が楽しめなくなる可能性もあります。ファシリテーター自身が楽しむことは、ファシリテーターのためになるばかりでなく、参加者にとっても「やらされ感」がなくなる効果があるのではないかと思っています。

ファシリテーターは一人の参加者としての役割を果たす際にも、権限の範囲を注意しつつ発言し、かつ参加者として楽しむことが重要だと私は考えます。

対話の目的は何か?

もう一つの軸として、哲学対話を探求型と価値観交換型の二つに大別することもできます。

「探求型哲学対話」はテーマに対する「答え」(共通了解、合意などを指すことが多い)を目指して対話を行います。私が普段行っている本質観取は、「本質定義」というその場の共通了解を目指している点で典型的な探求型と言えるでしょう。

一方で「価値観交換型哲学対話」は、対話自体に目指すべきゴールを特に設けず、各参加者の価値観を交換し、人によって様々な価値観があることの理解を目的としています。言い換えると、自分の価値観を相対化することが目的です。

繰り返しになりますが、どちらも意義があり、どちらが正解ということはありません。開催者がどちらを目指すかによってファシリテートの在り方も変えることが重要です。

探求型哲学対話 — 真理を探求する

探求型哲学対話のファシリテーターは、その哲学対話全体を通して問いを深めるよう意識する必要があります。これは価値観交換型の場合も同様のことが言えるかもしれませんが、探求型では特に抽象的要約力が求められます。

哲学対話では多様な具体的エピソードがテーブルに投げ入れられます。それらの具体的エピソードの中から共通する抽象的なキーワードを抽出することが一般的な探求の方法の一つです。

例えば、「幸福とは何か?」というテーマの哲学対話で「美味しいものを食べた時」「温泉に使った時」「家族と同じ時間を過ごしている時」などの具体的エピソードが出たとします。これらエピソードから抽象的な共通点(例えば「充実感」「満足感」「生への感謝」)を抽出することで対話を深めていきます。この抽象的な共通点は、参加者に出してもらうこともありますし、ファシリテーター自ら場に提示することもあります。

探求型に慣れていない参加者の中にはこのような抽象化がうまくできない方もいます。そのような場合にファシリテーターがアシストしたり、論点をわかりやすく整理したりするべきです。特に探求型は対話が一つの方向に進む傾向にあるため、一度置いていかれるとそれ以降の対話の意味がわからないということが起こりがちです。わかるだけ人がわかっている状態をつくりだしてしまわないよう、探求型のファシリテーターは最大限注意を払う必要があります。

価値観交換型哲学対話 — みんなちがって、みんないい

価値観交換型哲学対話のファシリテーターは、問いの方向づけを特に意識する必要があります。

探求型哲学対話では、テーマに答えることが参加者全員のゴールとして目指されています。価値観交換型でもテーマ自体は問いの形になっていることがありますが、その問いに答えることが目的として目指されていないため、通常、問いは分散します。問いが分散することによって、哲学対話が深まることもありますし、逆に退屈なものになる場合もあります。哲学対話を深めるためにはファシリテーターの役割は特に重要です。

例えば、「ジェンダーについて考える」というテーマの場合、哲学対話の場として目指すべき答えは共有されていません。多くの場合、テーマを見て感じたことを出し合う過程で、「なぜ男女格差は生まれるのか?」「ある人の性別はいつ決まるのか?」などの問いが見えてきて、それぞれの問いに対して各々の価値観や考えを述べることになります。

このとき、問いの方向性を間違えると哲学対話は退屈になるだけでなく、危険なものになる可能性があります。

一例をあげると、「”脳科学的”に男女にはどのような差異があるのか?」といった科学談義や、「なぜ男は話が聞けず、女は地図が読めないのか?」などのステレオタイプの認識を前提とした問いが提示されることがあります。前者は哲学対話としては退屈で、後者は参加者を傷つける可能性があります。

もちろん探求型でもこのような問いに流れることはよく起こりますが、目指すべき大きな問いが共有されている分、軌道修正するのは比較的容易です。価値観交換型では問いの発散を許容しているだけ、このような問いに持っていかれないよう、ファシリテーターは注意する必要があります。

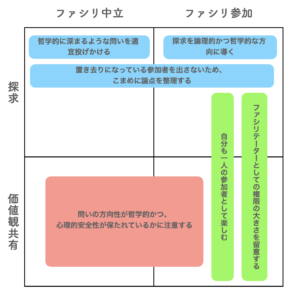

タイプ別にみる哲学対話ファシリテーターの在り方

これらの軸を組み合わせて、それぞれの組み合わせに対するファシリテーターの注意点を整理すると、以下のようになります。これらの注意事項はすべての哲学対話に当てはまるものですが、傾向として以下分類の哲学対話を実践する場合は特に気をつけるべきものになります。

分類別ファシリテーターの注意点

ファシリ参加型×探求型

- ファシリテーターとしての権限の大きさを意識する

- 自分も一人の参加者として楽しむ

- 大きな問いに答えるため、探求を論理的かつ哲学的な方向に導く

- 参加者を置き去りにしないため、こまめに論点をわかりやすく整理する

ファシリ参加型×価値観交換

- ファシリテーターとしての権限の大きさを留意する

- 自分も一人の参加者として楽しむ

- 問いの方向性が哲学的であり、心理的安全性が保たれているかを注意する

ファシリ中立型×探求型

- 参加者を置き去りにしないため、こまめに論点をわかりやすく整理する

- 哲学的に深まるような問いを適宜投げかける

ファシリ中立型×価値観交換

- 問いの方向性が哲学的であり、心理的安全性が保たれているかを注意し、必要最低限の問いの軌道修正を行う

ファシリテーターが一人で頑張りすぎない

ここでは一般的な哲学対話の特性について説明しましたが、ファシリテーターの振る舞いには、個人の特性を考慮する必要があります。

類型①(ファシリ参加型×探求型)のスタイルを好むファシリテーターがいたとして、その中には共感力が高いが抽象的思考が苦手な人もいるでしょう。このような場合、ファシリテーターは参加者の意見に共感したり疑問を投げかけたりする役割に専念し、論理的な抽象化の部分は得意な参加者に任せることもできます。

例えば、「〇〇と××という意見が出ましたが、これらの共通点は何でしょうか?」という問いを投げかけると、抽象的思考が得意な参加者が鋭い洞察を提供することがあります。

ファシリテーターは哲学対話に大きな影響を与えますが、最終的には参加者全員で共同で築き上げるものであることを忘れてはなりません。ファシリテーターが全てをやろうとしなくても、哲学対話は面白くなる。それは哲学対話が持つ魅力の一つだと思います。

まずはあまり考えすぎずに、哲学対話にやってみることをおすすめします。そうすれば自分の実現したい哲学対話、自分の得意・不得意が見えてくるはずです。

コメント