私は哲学対話サークル「ダイアログ」を運営しています。

哲学対話をすることで、様々な問題を解決することができ、実践的に役に立つと思ったからです。

そこで、哲学対話をすることのメリットを整理したいと思い、この記事を書いてみました。

哲学対話の種類

哲学対話のメリットを上げる前に、哲学対話の形式の違いを整理しておきます。

哲学対話にはやり方によって、数種類に分類できます。

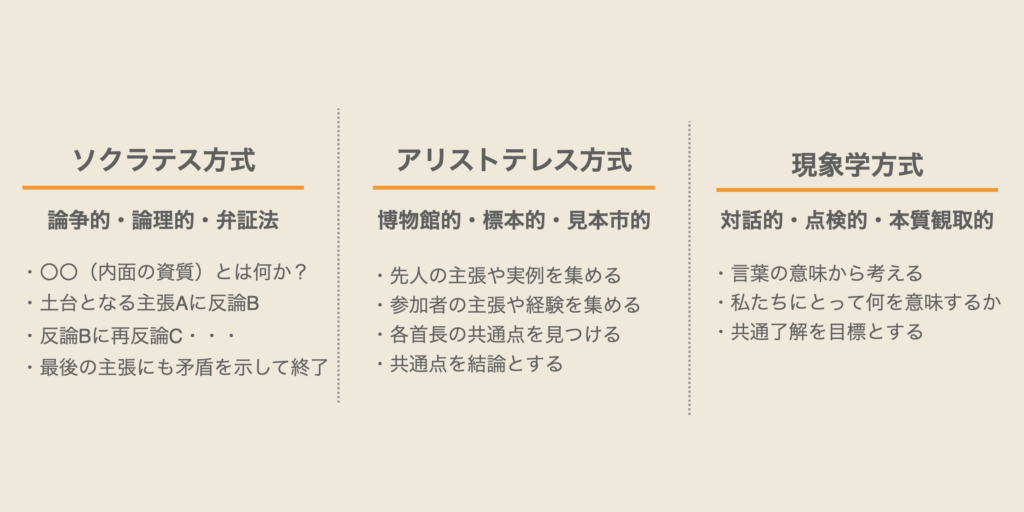

哲学Youtuberのネオ高等遊民さんは哲学対話をソクラテス方式、アリストテレス方式、現象学方式に分類しています。

哲学対話の3方式。ネオ高等遊民さんの動画より作成

私の哲学対話サークルでは苫野一徳さんの『はじめての哲学的思考』で紹介されている「本質観取」を採用しています。

これはフッサールの現象学をベースとしているので、現象学方式に当てはまりますが、参加者の経験を集めるという面ではアリストテレス方式も含んでいます。

また、最後に参加者全員の共通了解が得られる結論を出すことを目標としているので、うまくいった時はかなりスッキリします。

本質観取の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

今までいくつかの哲学対話に参加してきて、結論まで出さずにモヤモヤで終わらせる哲学対話がほとんどでした。これらの哲学対話では哲学対話の目的を「考えるきっかけを与える」「自分とは違う他者の価値観を知る」としています。

それはそれでとても意義のある哲学対話です。

でも私はあくまで共通了解の得られる結論を出すことにこだわっています。(テーマによってはもやもやで終わらせますが)

その理由も以下に書いていきます。

哲学対話の5つのメリット

私が哲学対話で行っている「本質観取」のメリットはこの5つです。

- 楽しい

- 役に立つ

- 考える力(本質思考)が身につく

- 自己理解、他者理解ができる

- 共通了解を考える訓練になる

それぞれ解説していきます。

単純に楽しい

先述したとおり、本質観取では結論を出すことを目標としています。

結論を出すということはテーマの概念を言語化するということです。

この「概念の言語化」というのが結構ゲーム性があるんです。

参加者全員で「ああでもないこうでもない」と考えながら全員が納得できる言葉を紡ぎ出す作業はなかなか大変ですが、楽しい作業でもあります。

それを乗り越えて産み出された結論にはかなりの納得感があります。

それくらい頭を捻って考えることで、自分の中に深く根付かせることができます。

実生活に役に立つ

哲学はよく役に立たない学問だと言われますが、上手く使えばとても有用です。

今まで行ってきた本質観取のテーマには「よい地方創生とは?」「よい働き方とは?」「よいお金の使い方?」といったものもありました。

「よい地方創生」であれば、地域住民、地方自治体、観光事業者などの異なる立場のステークホルダーを集めて全員で考えることで、「地方創生で何を目指すのか?」「誰のための地方創生なのか?」の共通了解を得ることができます。

それぞれの立場でバラバラに地方創生を行っても、なんとなく「やった感」しか残りません。

多様な参加者が「そもそも地方創生とは?」を考えることで大きな理念を決定することができます。これは経営理念、企業理念をつくるのにも応用できます。

考える力(本質思考)が身につく

哲学対話を行うことで、考える癖をつけることができます。

実際、継続して参加してくれている方々は口を揃えて、以前より考えることが多くなったと言っています。

ただ考えるのではなく、本質を見抜く力もついてきます。

私の本業はITコンサルタントです。コンサルタント業界では、よく本質思考が大事だと言われます。

これはまさに哲学思考が生きるところです。

哲学的に考えるというのは「当たり前とされていることを本質的(原理的)に考える」ということだと思っています。

本質観取には「本質定義」と「本質契機」の二つの概念があります。

何が本質定義で、何が本質契機なのかを考えるのはかなりレベルの高い本質思考の訓練になります。

世の中には、本質契機を本質定義として扱ってしまうことで問題が余計複雑になってしまう、ということがしばしば起こります。

このような理由から、個人的には教育機関や社員研修に本質観取を取り入れるのもいいのではないかと考えています。

自己理解/他者理解ができる

自己理解/他者理解はどの形式の哲学対話でも享受できるメリットです。

例えば「幸せとは何か?」というテーマだと様々な「幸せの事例」を共有できます。

その中には自分が全く幸せを感じないものもあるでしょう。

他者の価値観を理解するだけでなく、他者の価値観を知ることで、自分の価値観も理解することができるのです。

対立を解消する落とし所(共通了解)を考える訓練

哲学作家の飲茶さん『史上最強の哲学入門』の中で次のように述べています。

水の「冷たい/温かい」は人それぞれだから絶対的に決められないとしても、もし、銭湯のような共同風呂があったら、やっぱり「一番理想的な理想の温度」を一生懸命考えて、問いかけていかなれければならない。(そして、えてして世の中は共同風呂のようなものである)。

世の中には様々な価値観、信念を持っている人がいます。「みんな違ってみんないい」のは大前提だとして、そのような世の中で生きていくための制度・ルールを考えなければなりません。

本質観取はその訓練になると感じています。

先程の「幸せとは何か?」の例で考えると、幸せを感じる対象は人それぞれです。

人が幸せを感じることでも、自分は幸せを感じないものもあるでしょう。でもそのような違いを乗り越えて、一つの「幸せとは〇〇である」という本質定義を考えなければなりません。

そのためのコツが、欲望の次元までさかのぼることです。

例えば、歌うことに幸せを感じる人がいたとします。歌が苦手な人は歌うことに幸せを感じることはないでしょう。

歌うことに幸せを感じる理由を聞くと、「人を幸せにすると自分も幸せになる」と言ってくれました。つまり、歌うことの上位の欲望が人を幸せにしたいということになります。

人を幸せにした時に幸せを感じるのは、歌が苦手な人でも理解できるはずです。

このように表面的な話ではなく、より本質的な、より深い対話をすることで対立を解消する共通了解をつくりだすことができます。

まとめ

私が哲学対話(本質観取)をする理由は以下の5つです。

- 楽しい

- 役に立つ

- 考える力が身につく

- 自己理解/他者理解

- 共通了解を考える

この意義をより多くの人に体感してもらうために、今後も発信を続けていきます。

コメント