「天職とは何か?」

成人すれば多くの人が働き出します。

でも、天職として働いている人は一握りでしょう。

「天職に就いている」人はなんとなく人生が充実してそうです。

このテーマは来月、新社会人になる参加者の方が発案してくれました。

これから働き始める人にとって天職を見つけることは、切実な思いかもしれません。

哲学対話の手順についてはこちらの記事をご覧ください。

対話の流れ

才能と楽しさ

今回の参加者の中で、今現在、天職に就いているという方はいませんでした。

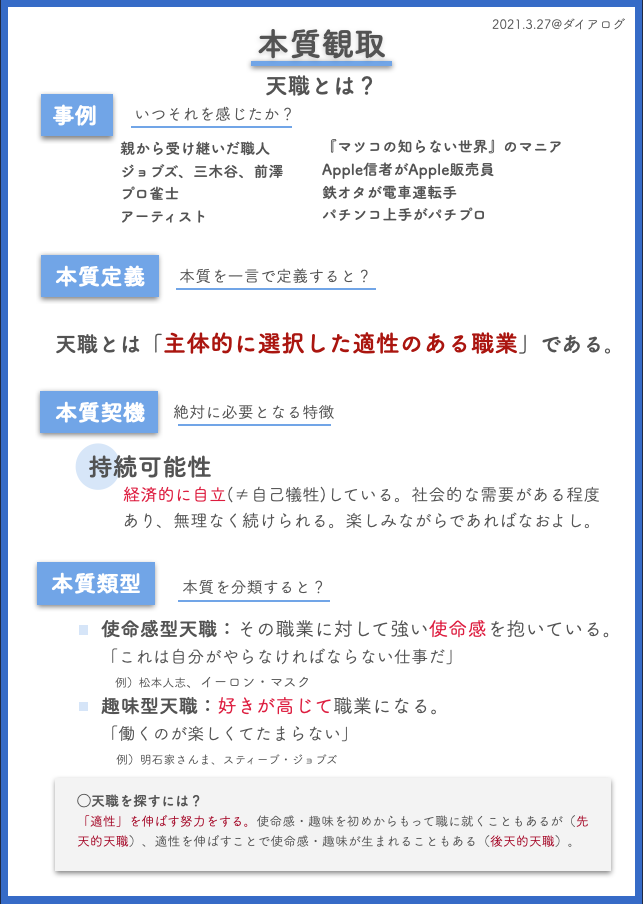

そこで、「この人は天職だろう」という人を事例としてあげていきます。

実際にその人が天職だと思っている必要はありません。私たちがその人を「天職に就いている」と判断した理由を問うていきます。

まず上がったのがAppleのスティーブ・ジョブズ、楽天の三木谷さん、ZOZOの前澤さんなどの起業家の方々です。

彼らは自分の才能を最大限活かしている感じがします。しかもその才能を人の役に立て、成功している。

一方で、一流のプロ雀士やパチプロの方々は、そこまで社会的に成功しているとは言い切れなくとも、天職だと言えそうです。これらの職業の中でも天職と言われる人たちは、才能があるだけでなく、仕事を楽しんでいるイメージがあります。

ここまでで二つの重要な要素が出てきました。「自分の才能を最大限活かしている」と「仕事を楽しんでいる」。

より深く考えていきます。

主体性

天職とは反対の人を考えてみます。

天職と最も対極にあるのは、「自分がやりたくない仕事を無理やらされる」ではないでしょうか?

いくらその仕事への適性があると言っても、嫌々やっていたら天職と呼ぶことはできないでしょう。

この考察から、天職にはある程度の主体性が必要だということがわかります。

ただ例外もあるような気がします。

嫌々始めた仕事だけどやっているうちに好きになって、天職になる。というのは容易に想像できます。

このような人も「主体性」の概念で説明できます。

初めは主体性がなかったけれど、やっているうちに自分から主体性を帯びてきたと考えることができるからです。

趣味と使命

対話も後半になって興味深い事例が出てきました。

お笑いで考えると、松本人志も明石家さんまも天職だと感じるけど、天職の種類が違う気がする。

確かにその感覚は理解できます。

事実かどうかは置いておいて、松本人志さんは「お笑い界をより良くしていく」、明石家さんまさんは「話すのが好きだから話し続けてる」というイメージがあります。

これを使命感型天職と趣味型天職として、類型に分けてみました。

初めに考えた「楽しさ」は趣味型天職の人からより強く感じられます。

持続可能性

天職は一つの職業であるはずです。職業である以上、生活できるだけの対価を受け取らなければ成り立ちません。

「才能はあるけど売れない漫画家」という事例を考えてみます。

漫画を描くことは才能があるし、楽しくてたまらない。でも、生活を成り立たせるだけの収益を得られていない。

このような人には天職という言葉は当てはまらないような気がします。

天職というよりかは、自分の好きな趣味を極める求道者のような印象です。

この漫画家が社会的にある程度成功し、それなりの収入を得ていれば、天職と言えるようになります。

つまり天職は一つの職業である以上、経済的に自立し、持続可能であることが求められます。

まとめ

天職の要素として最も大きいのが、「主体的な選択であること」「その職業に適性があること」だと考えこのようにまとめました。

「天職とは主体的に選択した適正のある職業である。」

本質契機として持続可能性があり、類型には使命感型天職と趣味型天職があります。

最初の問題意識である「天職を見つけるにはどうしたらいいか」を考えてみます。

一つは周りに流されるのではなく、主体的に選択すること。

そして適性を伸ばす努力をすること。

使命感や趣味の感覚は初めはなくても構いません。

適性が伸びることで主体性も生まれ、それが使命感や趣味の感覚を育むことになります。

コメント