「期待とは何か?」

人は何かと期待してしまうものです。勝手に期待したことなのに、それを裏切られると勝手に傷ついてしまうこともあります。

期待されていることを重荷に感じる人もいるでしょう。

逆に期待されることでモチベーションが上がるという状況もあります。

この違いはどこから来るのか、過剰に期待しないためにはどうしたらいいのか。哲学対話で「期待」の本質を考えてみました。

哲学対話の手順についてはこちらの記事をご覧ください。

対話の流れ

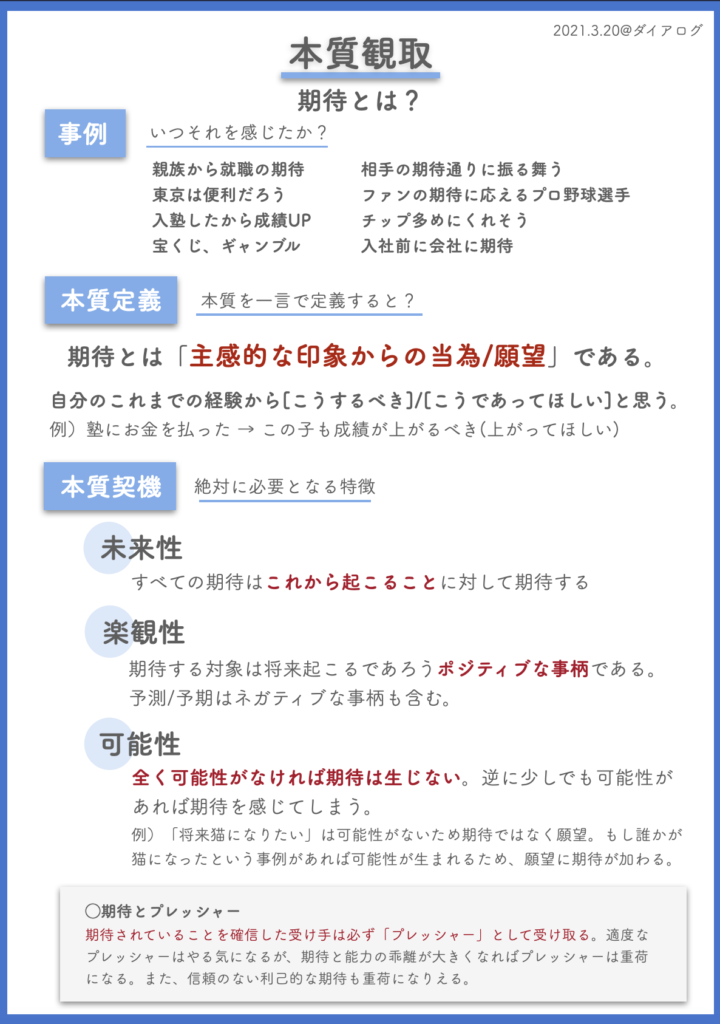

期待は主観的な印象によって生み出される

まず期待に関する事例をあげていきます。自分が期待していることでもいいですし、期待されているのを確信したときでもいいでしょう。

良い大学に行ったんだから、良い企業に就職するよう親から期待された。

塾の先生をしている参加者の方が「保護者が塾に入れたから成績が伸びるだろうと子供に期待している」という事例があがりました。

塾に入れることは経済的負担を伴います。その負担に伴うだけの成績を期待するというのはやむを得ないことかもしれません。

一般的に、自分がかけた負担や費やした労力に比例して期待は大きくなる傾向にあるようです。

しかし、その負担や労力は主観的な印象でしかありません。

「〇〇すれば〇〇になるはず」というのはこれまでの経験から推測される極めて主観的な印象です。

その主観的な印象を他者に押し付けるという側面が期待には含まれていそうです。

「予測」と「期待」を比較する

ここで視点を変えて類似概念の「予測」と比較してみましょう。

実例で比べると違いがわかりやすくなります。

「明日晴れると予測する」

「明日晴れることを期待する」

「予測」は客観的な情報から論理的に判断しているニュアンスです。そこに感情は入っていません。

一方で「期待」は、「晴れてほしい」という願望が強く表れています。客観的な根拠は少なく、感情的に感じられます。

この比較から「期待」は主観的な感情 (印象) からの願望という要素をもっていることがわかります。

同じ比較で、

「明日雨が降ることを予測する」

「明日雨が降らないことを期待する」

という文も作れます。予測はポジティブとネガティブの両方の推測で使うことができますが、期待はポジティブな事柄でしか使えません。

このことは漢字を分解してみてもわかります。「期して待つ」にはポジティブさが感じられますね。

当為と願望

ここまでの考察から「期待」には二つの使い方があることがわかります。

一つが「〇〇だからこうあるべき」という当為を主張する使い方。

もう一つは「〇〇だからこうあってほしい」という願望を主張する使い方です。

〇〇にはどちらも主観的な印象が入ります。

これをまとめて期待を「主観的な印象からの当為/願望である」と定義しました。

そして期待に欠かせない要素として「未来性」「楽観性」「可能性」の3つをあげました。

過剰に期待しないために

期待されていることを受け取る側は程度の差こそあれ必ず「プレッシャー」として受け取ります。

その期待が本人の能力とかけ離れた期待であったり、本人のためではない利己的な期待であったりすると期待を負担に感じやすくなります。

人間である以上、当為や願望が生じるのは仕方ありません。

ここで着目するのは定義の「主観的な印象」という部分です。主観的な印象は感情に大きく左右されます。

自分が抱いている期待を見つめ直して、感情面を切り離して考えてみましょう。

そうすれば過剰な期待をせずに、身の丈にあった現実的な期待ができるはずです。

また、利他的で信頼をもって期待することは相手を励ますことにもなります。期待が発生した動機が利己的ではなく利他的で、そのことが相手に伝われば期待をうまく活用することもできます。

コメント